deafの検索結果 |

294件 検索結果一覧を見る |

|---|---|

deaf の変化形 | deafer , deafest |

deafを含む | turn a deaf ear |

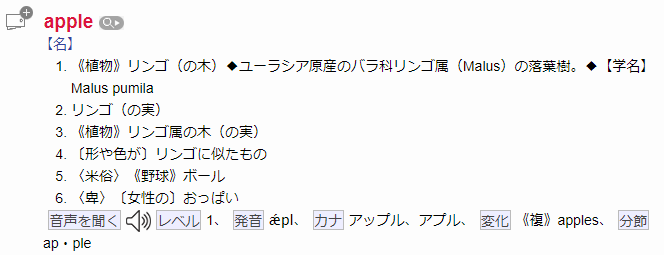

deaf の意味・使い方・読み方

-

deaf

形- 聴覚障害{ちょうかく しょうがい}の(ある)、耳が不自由{ふ じゆう}で[な]◆聴覚障害一般を表す。この用法は好まれない。伝統的な言い換え表現はhearing-impairedだが、「難聴」を表す場合はhard of hearingという表現が好まれる。

・My father is slightly deaf. : 私の父は、少し耳が遠いです。◆slightly hard of hearingと言う方が穏当。 - 聞こうとしない、聞く耳を持たない、耳を傾{かたむ}けない

- 〔言語{げんご}・文化{ぶんか}などの意味{いみ}で〕ろう(者)の[に関する]◆「手話を主要なコミュニケーション手段とする」、「ろう者のコミュニティーに属する」などのニュアンス。「耳が聞こえない」という物理的状態を表すdeafと区別して、しばしばDeafと表記される。この意味のdeafは適切な用語で、婉曲に言い換える必要はない。◆【対】hearing

・I signed "hi" to my deaf friend. : 私は、ろうの友達{ともだち}に手話{しゅわ}で「こんにちは」と言いました。

・Bob is a hearing boy with deaf parents. He is bilingual in ASL and English. : ボブは、ろう者の両親{りょうしん}を持つ、聴者{ちょうしゃ}の[耳が聞こえる]少年{しょうねん}です。彼はアメリカ手話{しゅわ}と英語{えいご}のバイリンガルです。◆ASL=American Sign Language

・He attended a deaf church. : 彼は、ろう者の教会{きょうかい}に出席{しゅっせき}しました。 - 〔ほとんどまたは全く〕耳が聞こえない、〔医学的{いがく てき}な意味{いみ}で〕ろうの◆この意味のdeafは不適切な用語ではない。ただし、deafは端的・日常的な単語なので、直接的な表現を避けたい場合や改まった言い方をしたい場合、hearing-impaired, with (a) hearing lossのような別の表現も用いられる。これらの言い換えでは「難聴」と「ろう」の区別が失われ、正確な意味が伝わらなくなる点に注意。with (a) profound hearing lossとすれば似た意味になるが、一般的な言い方ではない。◆【対】hearing

・Beethoven continued to compose even after he became [went] deaf. : 耳が聞こえなくなった後でも、ベートーベンは作曲{さっきょく}を続けました。◆もう少し婉曲に、after he lost his hearing(聴覚を失った後)と言い換えても良い。

・Some people are born deaf. : 生まれつき耳が聞こえない人もいます。

- 《the ~》〈総称的に〉聴覚障害者{ちょうかく しょうがいしゃ}◆この概念{がいねん}は、かつてhearing-impairedと言い換えられた。その時点{じてん}ではdeafという語は不適切{ふ てきせつ}だと主張{しゅちょう}された。1990年代{ねんだい}に、deaf and hard of hearingという別の表現{ひょうげん}が提案{ていあん}された。結局{けっきょく}、deafという語は再び適切{てきせつ}とされたが、意味{いみ}が限定的{げんてい てき}になった。「聴覚障害者{ちょうかく しょうがいしゃ}」全体{ぜんたい}をdeafと呼ぶのは古い用法{ようほう}で、もはや好まれない。一方{いっぽう}、「ろう者」をdeafと呼ぶことは適切{てきせつ}である。◆【参考】hearing-impaired ; deaf and hard of hearing

- 《the ~》〔文化的{ぶんか てき}な意味{いみ}で〕ろう者◆手話{しゅわ}を主要{しゅよう}なコミュニケーション手段{しゅだん}とし、ろう者のコミュニティーに属する人々{ひとびと}の総称{そうしょう}。the Deafとも表記{ひょうき}される。この意味{いみ}のdeafは適切{てきせつ}な用語{ようご}である。ろう者の団体{だんたい}は、「私たちはdeafだ。hearing-impairedと呼ばずdeafと呼んでほしい」と主張{しゅちょう}し、社会{しゃかい}に影響{えいきょう}を与えた。2006年、国連{こくれん}「障害者{しょうがい しゃ}の権利条約{けんり じょうやく}」でも、deafという文化的{ぶんか てき}アイデンティティーを尊重{そんちょう}することが規定{きてい}された。◆【参考】deaf culture

- 《the ~》〔医学的{いがく てき}な意味{いみ}で〕ろう者◆聴覚障害者{ちょうかく しょうがいしゃ}のうち、耳がほとんど(あるいは全く)聞こえない人の総称{そうしょう}。文化的{ぶんか てき}な意味{いみ}での「ろう者」の中には、医学的{いがく てき}には「ろう」でない人(例えば、医学的定義{いがく てき ていぎ}では「難聴{なんちょう}」に当たる人)もいる。一方{いっぽう}、文化的{ぶんか てき}には「ろう者」でないが医学的{いがく てき}には「ろう」である人(例えば、手話{しゅわ}を使わない中途失聴者{ちゅうと しっちょう しゃ})もいる。◆【参考】deaf-mute

- 聴覚障害{ちょうかく しょうがい}の(ある)、耳が不自由{ふ じゆう}で[な]◆聴覚障害一般を表す。この用法は好まれない。伝統的な言い換え表現はhearing-impairedだが、「難聴」を表す場合はhard of hearingという表現が好まれる。

deafを含む検索結果一覧

該当件数 : 294件

-

deaf and dumb

〔差別的{さべつ てき}・侮蔑的{ぶべつ てき}〕耳が聞こえず話すこともできない、尋{たず}ねられても答えない、情報{じょうほう}を求められても提供{ていきょう}しない◆【略】D&D

形 -

deaf and dumb education

-

deaf and hard of hearing

《the ~》〈総称的に〉聴覚障害者{ちょうかく しょうがいしゃ}◆hearing-impairedより適切{てきせつ}とされ、使われることが増えてきた表現{ひょうげん}(2011年現在{ねん げんざい})。昔は「deafはhearing-impairedと言い換えるのが適切{てきせつ}」とされたのに、時代{じだい}の変化{へんか}で、今度{こんど}は「deafを使うこの表現{ひょうげん}がhearing-impairedより適切{てきせつ}」とされている。中途失聴者{ちゅうと しっちょう しゃ}も含む概念{がいねん}だが、文字{もじ}どおりには「ろう・難聴者{なんちょう しゃ}」であり、中途失聴者{ちゅうと しっちょう しゃ}が軽視{けいし}されているという批判{ひはん}もある。◆【参考】hearing-impaired ; deaf -

deaf and hard of hearing education

〔教育{きょういく}の技術{ぎじゅつ}・方法{ほうほう}などの意味{いみ}で〕ろう・難聴者{なんちょう しゃ}の教育{きょういく}、聴覚障害者{ちょうかく しょうがいしゃ}(の)教育{きょういく} -

deaf and hard-of-hearing people

ろう者と難聴者{なんちょう しゃ}、聴覚障害{ちょうかく しょうがい}のある人々{ひとびと} -

Deaf Association Miyagi

組織- 社団法人宮城県ろうあ協会

-

deaf child

《a ~》ろうの[耳が聞こえない]子ども、ろう児、〔ろうの意味{いみ}で〕聴覚障害児{ちょうかく しょうがい じ}◆deafは「ろう」を表す。「難聴{なんちょう}」を表す表現{ひょうげん}としては適切{てきせつ}でない。医学的{いがく てき}な意味{いみ}の「ろう」については、場合{ばあい}によって別の表現{ひょうげん}に言い換えることもある。◆【参考】deaf -

deaf community

ろう者社会{しゃ しゃかい}◆【略】DC -

deaf culture

ろう文化{ぶんか}◆手話{しゅわ}を共通言語{きょうつう げんご}とするコミュニティーの文化{ぶんか}。狭義{きょうぎ}では「ろう者」としてのアイデンティティーと誇りを持つ人々{ひとびと}の文化{ぶんか}。文化{ぶんか}の担い手は、しばしば「ろうは人間{にんげん}の多様性{たよう せい}の一種{いっしゅ}。何かが損なわれた状態{じょうたい}ではない」という世界観{せかい かん}を持ち、hearing-impaired(聴覚{ちょうかく}が損なわれた)というレッテルを拒む。Deaf cultureとも表記{ひょうき}される。Dを大文字{おお もじ}にするのは、いわば「民族{みんぞく}の名称{めいしょう}」というニュアンス。◆【対】hearing culture -

deaf ear

《a ~》聴覚障害{ちょうかく しょうがい}のある耳 -

deaf education

〔教育{きょういく}の技術{ぎじゅつ}・方法{ほうほう}などの意味{いみ}で〕ろう教育{きょういく}、ろう者の教育{きょういく}

・He majored in deaf education. : 彼は、ろう教育{きょういく}を専攻{せんこう}しました。

・Oralism was once dominant in deaf education, where deaf children were not allowed to sign. : ろう教育{きょういく}では、かつて口話主義{こうわ しゅぎ}が支配的{しはい てき}でした。そこにおいては、ろうの子どもたちは手話{しゅわ}を禁止{きんし}されていました。 -

deaf from birth

《be ~》→hearing-impaired from birth -

deaf in one ear

《be ~》片耳{かたみみ}が聞こえない[聴覚{ちょうかく}を失っている] -

deaf in one's left ear

-

deaf in one's right ear

-

deaf individual

《a ~》ろう者、耳が聞こえない人 -

deaf infant

-

deaf of an ear

《be ~》片方{かたほう}の耳が聞こえない

表現パターンdeaf of an [one] ear -

deaf old man

《a ~》ろうの[耳が聞こえない]高齢男性{こうれい だんせい}◆deafは「ろう」を表す。「難聴{なんちょう}」を表す表現{ひょうげん}としては適切{てきせつ}でない。医学的{いがく てき}な意味{いみ}の「ろう」については、場合{ばあい}によって別の表現{ひょうげん}に言い換えることもある。◆【参考】deaf -

deaf or hard-of-hearing person

《a ~》耳の不自由{ふ じゆう}な人、聴覚障害者{ちょうかく しょうがいしゃ}◆hearing-impaired personの言い換え表現{ひょうげん}。一部{いちぶ}の人は、この言い方の方が好ましいと考える。文字{もじ}どおりには「ろう、または難聴{なんちょう}の人」という意味{いみ}で、不特定{ふ とくてい}の個人{こじん}を指す場合{ばあい}に使われる。特定{とくてい}の個人{こじん}を指す場合{ばあい}は、その人の実際{じっさい}の立場{たちば}に合わせて、deaf person(ろう者)またはhard-of-hearing person(難聴者{なんちょう しゃ})の一方{いっぽう}が使われる。◆【参考】hearing-impaired -

deaf patient

《a ~》ろうの[耳が聞こえない]患者{かんじゃ} -

deaf people

ろうの[耳が聞こえない]人々{ひとびと}◆組織名{そしき めい}・サービス名・簡潔{かんけつ}な表現{ひょうげん}などでは、同じ意味{いみ}でthe deafが使われる。◆【参考】deaf◆【略】DP -

deaf person

《a ~》ろうの[耳が聞こえない]人、ろう者◆deafは「ろう」を表す。「難聴{なんちょう}」を表す表現{ひょうげん}としては適切{てきせつ}でない。医学的{いがく てき}な意味{いみ}の「ろう」については、場合{ばあい}によって別の表現{ひょうげん}に言い換えることもある。◆【参考】deaf -

deaf pupil

《a ~》ろうの[耳が聞こえない]学童{がくどう}[生徒{せいと}] -

deaf spectator

《a ~》ろうの[耳が聞こえない]観客{かんきゃく} -

deaf student

ろう学生{がくせい}◆耳が(ほとんど)聞こえない学生{がくせい}。◆「student with hearing impairment(聴覚障害{ちょうかく しょうがい}のある学生{がくせい})のような、婉曲的表現{えんきょく てき ひょうげん}の方が好ましい」と考える人もいる。一般{いっぱん}に、英語圏{えいご けん}のろう者自身{しゃ じしん}はdeaf(ろう)という表現{ひょうげん}を好む。現実{げんじつ}には、どちらの表現{ひょうげん}も広く使われている(2018年現在{ねん げんざい})。 -

deaf studies

ろう研究{けんきゅう}、ろう者学{しゃ がく}◆ろう者や、その文化・言語・歴史などを研究する学問分野。

・He has a degree in deaf studies. : 彼は、ろう者学{しゃ がく}の学位{がくい}を持っています。 -

deaf to a request for payment

《be ~》支払請求{しはらい せいきゅう}に耳を貸{か}さない -

deaf to someone's cries

《be ~》(人)の嘆願{たんがん}に耳を貸{か}さない -

deaf-aid

-

deaf-and-dumb

形- 〈侮蔑的〉ろうあ者の◆この表現{ひょうげん}は不適切{ふ てきせつ}。適切{てきせつ}な表現{ひょうげん}はdeaf。

-

deaf-and-dumb person

-

deaf-blind

形- 視聴覚障害{しちょうかく しょうがい}の

-

deaf-blind children

盲聾児{もう ろう じ} -

deaf-blind disorders

盲聾障害{もうろう しょうがい} -

deaf-blindness

名- 《医》盲聾{もうろう}

-

deaf-dumb education

-

deaf-dumb person

-

deaf-hard of hearing

-

deaf-hard of hearing education

-

deaf-impaired

形- 〈俗〉“聞こえない能力{のうりょく}”に障害{しょうがい}がある、健聴{けんちょう}の◆hearing-impaired(聴覚{ちょうかく}が損なわれた)という表現{ひょうげん}を逆手{さかて}に取った表現{ひょうげん}。impairedと呼ばれることに対する反感{はんかん}を含意{がんい}することが多い。

-

deaf-mute

形- 聴覚{ちょうかく}と発声{はっせい}の不自由{ふ じゆう}な、ろうあの

- 《the ~》〈総称的に〉ろうあ者◆可算{かさん}◆不適切{ふ てきせつ}な用語{ようご}。deafは「耳が聞こえない」、muteは「口が利{き}けない」という意味{いみ}で、ろう者は、かつてこう呼ばれた。しかし、口話{こうわ}と手話{しゅわ}に優劣{ゆうれつ}はなく、どちらを選ぶかは当事者{とうじ しゃ}の自由{じゆう}なのだから、そのことでmuteという否定的{ひてい てき}なレッテルを貼るのは不当{ふとう}である。muteという表現{ひょうげん}は、「ろう者は一般{いっぱん}には口話{こうわ}も使う」という事実{じじつ}にも反している。deafとだけ言うのが適切{てきせつ}。◆【参考】deaf

-

deaf-mute school

ろうあ学校{がっこう} -

deaf-muteness

名- ろうあ(の状態{じょうたい})◆耳が聞こえない人については、原則{げんそく}としてdeafness(ろう)という用語{ようご}を使うのが適切{てきせつ}。◆【参考】deaf-mute

-

deaf-mutism

名- ろうあ◆耳が聞こえない人については、原則{げんそく}としてdeafness(ろう)という用語{ようご}を使うのが適切{てきせつ}。◆【参考】deaf-mute

-

act deaf

聞こえないふりをする

・Since Joey didn't want to get up and answer the phone, he acted deaf and left the phone ringing. : ジョーイは立ち上がって電話{でんわ}を取るのが嫌{いや}だったので、聞こえないふりをして電話{でんわ}を鳴ったまま放っておいた。 -

as deaf as a doorpost

全く耳が聞こえない◆この表現{ひょうげん}におけるdeafは不適切{ふ てきせつ}な単語{たんご}ではない。しかし、この表現{ひょうげん}は主語{しゅご}の人を物体{ぶったい}に例えるもので、軽んじるニュアンスがある。

表現パターンas deaf as a post [doorpost, stone]

* データの転載は禁じられています。